생태연구본부 / 2017.12

배설물연구

똥이 말하다

대부분 사람들이 떠올리는 ‘똥’은 더럽고, 불쾌한 냄새가 나는 부정적인 이미지가 많습니다. 하지만, 동물 생태 연구에서 ‘똥’은 똥의 주인이 누구인지, 어떤 유전 집단인지를 알려주며, 나아가 똥의 주인이 무엇을 먹고사는지, 건강상태는 어떤지 등 많은 생태 질문에 답해 주는 소중한 연구재료입니다.

야생 동물들은 쉽게 볼 수도, 다가가기도 어렵습니다. 하지만, 이들의 서식지를 잘 살펴보면 이들이 남긴 ‘똥’은 비교적 쉽게 발견할 수 있습니다. 동물은 각자의 생김새가 다르듯, 똥의 모양도 가지각색으로 똥의 형태와 발견 장소를 살펴보면 똥의 주인을 알아낼 수 있습니다. 또한, 똥 속에 남아있는 먹이의 조직, 열매의 씨앗 등을 육안으로 관찰하거나 유전자 분석을 통해 먹이에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

“똥”은 동물의 건강상태를 알 수 있는 중요한 정보를 제공합니다. 동물의 배설물을 분석해본 결과 균이나 기생충이 비정상적으로 많이 나온다거나, 스트레스 정도를 나타내는 호르몬이 많이 나온다거나 한다면, “똥”의 주인이 현재 건강에 어떤 문제를 가지고 있음을 추정해 볼 수도 있습니다. 최근까지도 뉴스에 단골 메뉴로 나오던, 조류 인플루엔자(Avian Influenza, AI) 바이러스도 야생조류의 “똥”을 수거하여 “똥”안의 바이러스 여부를 검출함으로써 이루어집니다. 이렇듯, 더럽고 하찮은 “똥”도 생태적 연구를 통해 우리에게 이로운 많은 정보를 제공하여 줄 수 있으니 이제는 “똥”의 가치도 다시 한번 생각해 볼 필요가 있지 않을까요?

1) 멸종위기 조류의 먹이원 분석

국립생태원은 금강하구 및 서천 유부도를 중심으로 관찰되는 멸종위기야생생물 2종 (검은머리물떼새와 개리)의 번식지와 월동지에서 먹이활동 후 배설한 ‘똥’을 수거하고 유전자분석을 실시하여 시기별, 서식지별 먹이원 이용을 비교함으로써, 종 및 서식지 보호 관리 방안을 마련하는 데 활용하고 있습니다.

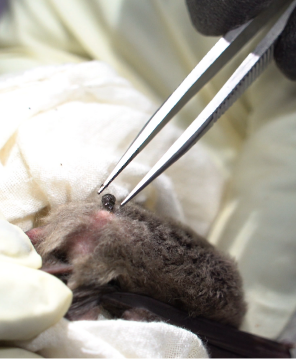

2) 박쥐의 먹이원 분석

동굴이나 포획한 박쥐 개체로부터 “똥”을 수거하여 분석함으로써 이들의 먹이원(주로 곤충) 변화를 파악하고, 실제 생태계 내에서 박쥐의 해충 방제 효과에 대해 연구하고 있습니다.

3) 개체군의 유전 다양성 연구

한국에 겨울 철새로 도래하는 멸종위기야생생물 2급 개리 개체군은 소규모 집단으로 다른 개리 개체군과는 다른 이동 경로와 번식지를 가진다고 알려져 있습니다. 이들의 배설물 분석을 통하여 한국에서 월동하는 개리가 주로 어느 번식 집단에 속하는 개체들인지를 분석하여 이들 개체군의 보호·관리 방안을 수립하는데 중요한 과학적 정보를 제공합니다.